Бродский лучшие стихи, Бродский Иосиф - Собрание сочинений, скачать бесплатно книгу в формате fb2, doc, rtf, html, txt

Как сильно он не озлобился, давайте почитаем, скажем, в «Представлении» — поэме, в которой просто желчь клокочет! Ужо тебе прищемят хвост". И здесь я рискну сказать, может быть, достаточно горькую вещь и достаточно неожиданную. Весна глядит сквозь окна на себя и узнает себя, конечно, сразу.

Это — лагерь, это — вышка. Это — время тихой сапой убивает маму с папой. Мы все знаем, какое время убило маму с папой. Я уж не говорю об этом: «Входит Пушкин в лётном шлеме, в тонких пальцах — папироса». Всё это — глумление над имиджами, над куклами, над муляжами. Где же здесь высокая нота всепрощения? Нет — и слава богу.

Это очень органические стихи. Мне кажется, что Бродский лишь в очень немногих стихах достиг некоторой новой интонации, не обывательской. Может быть, именно поэтому эти стихи так нелюбимы обывателем, так мало ему известны. Я говорю о «Пятой годовщине» — стихотворении, где вполне понятная саркастическая злоба переходит в интонацию высокой печали. Это год, это пять лет после отъезда. Падучая звезда, тем паче — астероид на резкость без труда твой праздный взгляд настроит.

Взгляни, взгляни туда, куда смотреть не стоит. Там хмурые леса стоят в своей рванине. Уйдя из точки «А», там поезд на равнине стремится в точку «Б». Которой нет в помине.

Начала и концы там жизнь от взора прячет. Покойник там незрим, как тот, кто только зачат. Иначе — среди птиц. Но птицы мало значат. Там лужа во дворе, как площадь двух Америк. Там одиночка-мать вывозит дочку в скверик. Неугомонный Терек там ищет третий берег.

Там дедушку в упор рассматривает внучек. И к звёздам до сих пор там запускают жучек плюс офицеров, чьих не осознать получек. Зимой в пустых садах трубят гипербореи, и рёбер больше там у пыльной батареи в подъездах, чем у дам. И вообще быстрее. Там, наливая чай, ломают зуб о пряник.

Там мучает охранник во сне штыка трёхгранник. Обратите внимание, какая гениальная строчка. Вот эта имперская мастурбация! Я уж не говорю о том, что «третий берег» — как искать пятый угол.

Вы знаете, когда человека бьют, он в комнате ищет пятый угол, мечась по ней. Там при словах «я за» течёт со щёк извёстка. Там в церкви образа коптит свеча из воска. Порой даёт раза соседним странам войско.

Там пышная сирень бушует в палисаде. Пивная цельный день лежит в глухой осаде. Там тот, кто впереди, похож на тех, кто сзади. Там в воздухе висят обрывки старых арий.

Пшеница перешла, покинув герб, в гербарий. В лесах полно куниц и прочих ценных тварей. Теперь меня там нет. Означенной пропаже дивятся, может быть, лишь вазы в Эрмитаже. Отсутствие моё большой дыры в пейзаже. Её затянут мох или пучки лишая, гармонии тонов и проч. Об этом думать странно.

Но было бы чудней изображать барана, дрожать, но раздражать на склоне дней тирана,. Ну что ж! Зато столкнувшись с ним теперь, в его великом варьянте, я своим не подавился криком. Здесь очень точная мысль. Россия представлена как некий образ вечности — прекрасной вечности, мрачной вечности, трагической, — представлена как школа небытия. Трагическая школа, после которой обычное небытие не так уж страшно. Россия представлена как великая школа творческого одиночества, после которой американское одиночество эмигранту уже не страшно.

Это гениальные стихи, на мой взгляд. У Бродского много гениальных стихов. И «Двадцать сонетов к Марии Стюарт» я мог бы назвать, и вся «Часть речи», выдержанная в этой же интонации. Но, к сожалению, у Бродского очень много и того, что легко подхватывается. Сколько юношей тепличных подхватывает за Бродским его интонацию презрения, перечисления, как сказано у Владимира Новикова — «дефиницию вместо метафоры». Да, в этом смысле Бродский чрезвычайно заразителен. Вот «Дебют» — знаете, я не люблю это стихотворение, оно мне кажется довольно циничным.

Но при этом, во-первых, оно очень хорошо сделано; а во-вторых, в нём есть та редкая у Бродского нота насмешливой, горькой, иронической, трезвой, но всё-таки любви. Знаете, оно такое бесконечно грустное. Она достала чашку со стола и выплеснула в рот остатки чая. Квартира в этот час ещё спала. Она лежала в ванне, ощущая. Чем Бродский соблазнителен и почему он так легко ложится на душу патриотам? Мне, кстати, уже написали: «На самом деле в Бродском есть всё. Можно вытащить из него патриотизм, можно — либерализм».

Но, понимаете, есть определённая предрасположенность. Вот из Пушкина никак не сделаешь ура-патриота, хотя он написал «Клеветникам России».

В Пушкине же тоже есть всё. Но сам дискурс Пушкина, сама стилистика Пушкина — это стилистика даже не просто демократическая, а дружественная, в ней нет презрения. Интонацию Пушкина нельзя назвать холодной. Понимаете, как сказал Сергей Довлатов хотя я уверен почему-то, что выдумал не он : «Смерть — это присоединение к большинству». И эта установка на смерть, на холод, на одиночество, на мертвечину — это капитуляция, это присоединение к большинству.

Пушкин в некоторых стихах холоден, но он никогда не презрителен. Можно ли представить более трагическое стихотворение, чем «Вновь я посетил Вот где прощание с жизнью. Но это прощание — как в замечательном стихотворении Джона Донна, — прощание, запрещающее грусть. Это прощание, запрещающее отчаяние. А Бродский — это именно поэт отчаяния, обиды, одиночества, поэт преодоления жизни. Но жизнь не надо преодолевать, она и так очень уязвима, она очень холодна.

Есть разные выходы из ситуации эмиграции. Я не большой фанат позднего Эдуарда Лимонова, но ранний Лимонов написал «Это я — Эдичка» — книгу, которая полна такой боли и такой обнажённой плоти действительно не просто обнажённой, а плоти с содранной кожей , такой человечности! Это книга, полная самых горячих детских слёз, детской сентиментальности. Он не побоялся в Америке быть человеком.

Он, конечно, всю кожу на этом ободрал, он на этом заледенел, но процесс этого оледенения у него описан с человеческой теплотой, горечью и тоской. И мне кажется, что «тёплый» — это вообще не ругательство применительно к литературе. Холод Бродского представляется мне как бы таким температурным слиянием с окружающей средой — это в известном смысле конформизм. И обратите внимание, что популярность Бродского основана именно на том, что чаще всего он говорит вслух о вещах, которые нам приятно соиспытывать, которые нам приятно с ним разделить: это обида, ненависть, мстительность и по отношению к возлюбленной, и часто по отношению к Родине, и к бывшим друзьям; это попытки самоутешения «да, действительно я в одиночестве, но зато я ближе к Богу в этом состоянии».

И по комнате точно шаман кружа, я наматываю, как клубок, на себя пустоту её, чтоб душа знала что-то, что знает Бог.

Бог знает совершенно другие вещи! Наматывать на себя пустоту — это не значит стать Богом. Ну, дурак тот, кто не завидует Нобелевской премии. Но дело не в этом. Я разделяю примерно всех людей — всех поэтов, всех писателей вообще — на тех, кто повышает ваше самоуважение, и тех, кто его понижает. Так вот, Бродский — это поэт для повышения читательской самоидентификации, уважения читателя к себе, для повышения самомнения: «Я читаю Бродского, я читаю сложный текст — уже хорошо».

Понимаете, это яркая, эффектная формулировка довольно банальных вещей. Вот это меня, собственно, и напрягает. Если бы в его стихах были такие смысловые открытия, которые есть у Заболоцкого, если бы там были те парадоксы, которые есть у Слуцкого а Слуцкий был одним из учителей для Бродского, Бродский к нему очень уважительно относился , если бы там были эмоционально новые, не описанные раньше состояния, которые есть у Самойлова Ну, возьмите такие его стихи, как «Дезертир» кстати, блестящий разбор Андрея Немзера этого стихотворения , возьмите «Полночь под Иван-Купала».

В них Самойлов очень многие несуществующие вещи назвал. То есть не то что несуществующие, а не существовавшие до этого в литературе. Возьмите его «Сербские песни», возьмите «Беатриче», где о любви, старческой любви, много такого сказано, о чём не принято было говорить. Я не могу найти у Бродского называния прежде не на- званных вещей. Я могу найти у него более эффектные, более яркие формулировки давно известных вещей. Как известно, патриоты вообще очень любят банальности, потому что интеллекта патриоты не любят я говорю о наших специфических патриотах — ненавистниках всего живого , потому что очень трудно управлять человеком небанальным.

А вот пышно сформулированные банальности — это главный элемент патриотического дискурса. Всё это не значит, что у Бродского мало выдающихся стихотворений. У него есть абсолютно выдающиеся стихотворения, в которых формулируются вещи, на мой взгляд, не просто спорные, а противные.

Но «На независимость Украины», которое многие называют ироническим стихотворением, пародией конечно, никакой пародии там нет, всё очень серьёзно, на мой взгляд , — это тот довольно редкий у Бродского случай, когда бедность мысли оборачивается и бедностью формы.

Форма этого стихотворения чрезвычайно тривиальная. Возьмём, например Господи, мало ли великих стихов о том же Карле XII. У Станислава Куняева ужасную вещь сейчас скажу стихотворение «А всё-таки нация чтит короля» — это великое стихотворение, при том что оно, как вы знаете, памяти Сталина вообще-то. Куняев об этом совершенно не скрывая заявил.

Знаете, оно лучше, чем «Памяти Жукова», потому что оно, во-первых, проще, прозрачнее и, во-вторых, оно откровеннее, что ли. Это не значит, что Куняев лучше Бродского. Куняев гораздо хуже Бродского, но стихотворение лучше, чем «На независимость Украины». А всё-таки нация чтит короля — безумца, распутника, авантюриста, за то, что во имя бесцельного риска он вышел к Полтаве, тщеславьем горя.

За то, что он жизнь понимал, как игру, за то, что он уровень жизни понизил, за то, что он уровень славы повысил, как равный, бросая перчатку Петру.

А всё-таки нация чтит короля за то, что оставил страну разорённой, за то, что, рискуя фамильной короной, привёл гренадеров в чужие поля. За то, что цвет нации он положил, за то, что был в Швеции первою шпагой, за то, что, весь мир удивляя отвагой, погиб легкомысленно, так же, как жил. За то, что для родины он ничего не сделал, а может быть, и не старался. За то, что на родине после него два века никто на войну не собрался.

И уровень славы упал до нуля, и уровень жизни взлетел до предела Разумные люди. У каждого — дело. И всё-таки нация чтит короля! Понимаете, это, может быть, и безнравственные стихи хотя поэзия выше нравственности, как сказано у Пушкина , может быть, это не очень совершенные стихи, но в них нет самолюбования, в них нет желания абсолютной правоты, и мертвечины в них нет.

Они не мёртвые, они — живые. Я ещё раз скажу: лучше плохие живые стихи, чем совершенные мёртвые. Тут меня спрашивают, как я отношусь к книге Карабчиевского, на которую я сослался. В книге Карабчиевского есть один удивительный парадокс.

Например, он говорит, что Бродского невозможно запомнить наизусть. Как невозможно? Запоминаются с первого прочтения! Подите забудьте «Письма римскому другу». Это забыть гораздо труднее, чем запомнить. Но проблема-то есть.

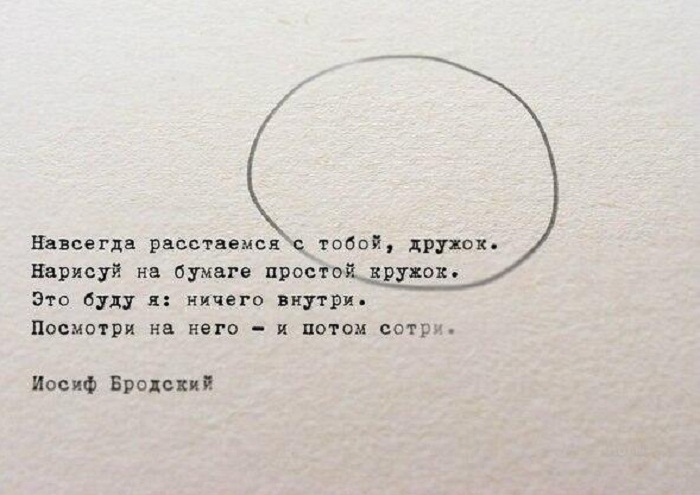

Проблема в том, что эти стихи, становясь частью вашей речи, входя в вашу речь, ничего не добавляют ни к вашему уму, ни к вашему сердцу, они не делают вас другим.

Они дают лучший вид, лучший лоск, лучшую формулировку вам, а иногда — и самому отвратительному в вас. Наверное, я тоже говорю какие-то вещи очень уязвимые, они многим покажутся глупостью.

Это естественно, потому что быть уязвимым — это одна из примет живого, а я всё-таки надеюсь оставаться живым. Бродский именно потому так нравится двум категориям людей: блатным у Юрия Милославского это хорошо обосновано в его «Из отрывков о Бродском» , и очень нравится — сейчас, во всяком случае — ура-патриотам.

Нравится именно потому, что человечное для них подозрительно, а бесчеловечное им кажется лучше, выше. А мне кажется, что человека и так мало.

Зачем же ещё уменьшать его количество? Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения. При цитировании ссылка на www. Обратная связь: news sobaka. Книги Подписаться.

Помните эти действительно страшные стихи про то, что люди свалены, как «человеческая свинина», и: Слава тем, кто, не поднимая взора, шли в абортарий в шестидесятых, спасая отечество от позора! Давайте вспомним дальше: Что он ответит, встретившись в адской области с ними? Он сам это спародировал И, кстати говоря, вряд ли мы дождались бы от Пушкина слов вроде: Четверть века назад ты питала пристрастье к люля и к финикам, рисовала тушью в блокноте, немножко пела, развлекалась со мной; но потом сошлась с инженером-химиком и, судя по письмам, чудовищно поглупела.

Следите за нашими новостями в Telegram. Дмитрий Быков. Комментарии 6. БосикомАнка 31 авг. Ваш любимый водопой. Выпил, уже будто не козлёночек. Мутузите вы эту тему, словно изжёванную жвачку. Только так оттуда и можно смотреть сюда: вечером, после восьми, мигая.

Небо выглядит лучше без них. Хотя освоение космоса лучше, если с ними. Но именно не сходя с места, на голой веранде, в кресле. Как сказал, половину лица в тени пряча, пилот одного снаряда, жизни, видимо, нету нигде, и ни на одной из них не задержишь взгляда.

Сквозь оконную марлю, выцветшую от стирки, проступают ранки гвоздики и стрелки кирхи; вдалеке дребезжит трамвай, как во время оно, но никто не сходит больше у стадиона. Настоящий конец войны -- это на тонкой спинке венского стула платье одной блондинки, да крылатый полет серебристой жужжащей пули, уносящей жизни на Юг в июле.

Ввечеру у тела, точно у Шивы, рук, дотянуться желающих до бесценной. Упадая в траву, сова настигает мышь, беспричинно поскрипывают стропила. В деревянном городе крепче спишь, потому что снится уже только то, что было. Пахнет свежей рыбой, к стене прилип профиль стула, тонкая марля вяло шевелится в окне; и луна поправляет лучом прилив, как сползающее одеяло.

Баба Настя, поди, померла, и Пестерев жив едва ли, а как жив, то пьяный сидит в подвале, либо ладит из спинки нашей кровати что-то, говорят, калитку, не то ворота. А зимой там колют дрова и сидят на репе, и звезда моргает от дыма в морозном небе. И не в ситцах в окне невеста, а праздник пыли да пустое место, где мы любили. Как поздно заполночь ища глазунию луны за шторою зажженной спичкою, вручную стряхиваешь пыль безумия с осколков желтого оскала в писчую.

Как эту борзопись, что гуще патоки, там не размазывай, но с кем в колене и в локте хотя бы преломить, опять-таки, ломоть отрезанный, тихотворение? Там звучит "ганнибал" из худого мешка на стуле, сильно пахнут подмышками брусья на физкультуре; что до черной доски, от которой мороз по коже, так и осталась черной.

И сзади тоже. Дребезжащий звонок серебристый иней преобразил в кристалл. Насчет параллельных линий все оказалось правдой и в кость оделось; неохота вставать. Никогда не хотелось. Что, скашивая облака, совпадает -- чем бы не замели следы -- с ощущением каблука. Да и глаз, который глядит окрест, скашивает, что твой серп, поля; сумма мелких слагаемых при перемене мест неузнаваемее нуля.

И улыбка скользнет, точно тень грача по щербатой изгороди, пышный куст шиповника сдерживая, но крича жимолостью, не разжимая уст. Выходя во двор нечетного октября, ежась, число округляешь до "ох ты бля".

Ты не птица, чтоб улететь отсюда, потому что как в поисках милой всю-то ты проехал вселенную, дальше вроде нет страницы податься в живой природе. Зазимуем же тут, с черной обложкой рядом, проницаемой стужей снаружи, отсюда -- взглядом, за бугром в чистом поле на штабель слов пером кириллицы наколов.

На пустой голове бриз шевелит ботву, и улица вдалеке сужается в букву "У", как лицо к подбородку, и лающая собака вылетает из подоворотни, как скомканная бумага.

Некоторые дома лучше других: больше вещей в витринах; и хотя бы уж тем, что если сойдешь с ума, то, во всяком случае, не внутри них. В памяти, как на меже, прежде доброго злака маячит плевел. Можно сказать, что на Юге в полях уже высевают сорго -- если бы знать, где Север. Земля под лапкой грача действительно горяча; пахнет тесом, свежей смолой. И крепко зажмурившись от слепящего солнечного луча, видишь внезапно мучнистую щеку клерка, беготню в коридоре, эмалированный таз, человека в жеваной шляпе, сводящего хмуро брови, и другого, со вспышкой, чтоб озарить не нас, но обмякшее тело и лужу крови.

В полдень можно вскинуть ружью и выстрелить в то, что в поле кажется зайцем, предоставляя пуле увеличить разрыв между сбившемся напрочь с темпа пишущим эти строки пером и тем, что оставляет следы. Иногда голова с рукою сливаются, не становясь строкою, но под собственный голос, перекатывающийся картаво, подставляя ухо, как часть кентавра. После стольких лет уже безразлично, что или кто стоит у окна за шторой, и в мозгу раздается не земное "до", но ее шуршание.

Жизнь, которой, как дареной вещи, не смотрят в пасть, обнажает зубы при каждой встрече.